【编者按】这篇文章是谢丽芳老师缅怀翟墨先生的一篇旧文,然而读其来却总有常新之感。翟墨先生作为最早的“蒲公英行动”的专家之一,对课题给予了诸多的关怀和帮助。在翟先生看来,由艺术家及众多农村学校领导、教师、学生及校内外儿童美术教师、专家学者、教育行政官员参与的“蒲公英行动”,不仅是一个大型的艺术教育活动,同时也是中国历时最长、参与人员最多的一次行为艺术。在第四期即将结题之际,这里让我们再一同品读谢丽芳老师的文章,同时感谢所有对农村儿童美术教育做出默默付出的人!(亚洲美术教育研究发展中心编辑)

2003年 蒲公英行动正式在湘西启动

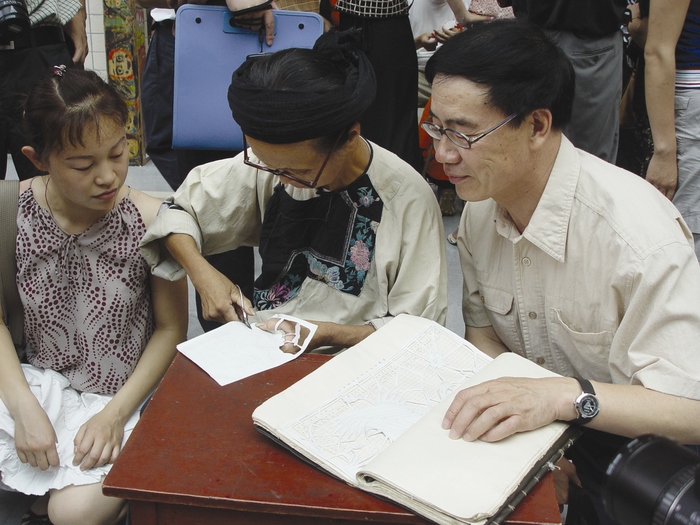

2004年翟墨先生在湘西考察民间剪纸

把根留下——忆翟墨先生

谢丽芳

(原载于《美术研究》2011年2期)

那天给翟墨先生去电话是他夫人梁郑丽老师接的,她说翟先生在,但身体不舒服不便接电话。我立即有一种不祥的感觉。接下来往北京我去了翟先生的家。先生刚动过手术,削弱的身体明显有些体力不支,但仍旧还那样站在书堆旁稍稍歪着头浅易地笑着。

认识翟墨先生是上个世纪96年的秋末,当时我正准备在中国美术馆做一个有关儿童美术教学的探索展,在学术主持邹跃进先生的引荐下,我带着我的儿童艺术工作室孩子的几本画册来到了翟先生在红庙白里的住所。先生的家特别拥挤,不大的空间除了几件基本生活用具就是书架。但我很快就注意到了狭窄墙体上挂的一张儿童画。那是他女儿梁子3岁时的作品,一张色彩的涂鸦。

1996年11月19日下午在中国美术馆当代儿童美术教学研讨会上,翟墨先生首先提到的就是童年的价值。在翟先生看来,童年固然是人生一个幼稚短暂的局部,可是这个局部的黄金岁月却大于一个人生命的整体,如同毕加索所说:“回想自己的成长,就像大树的年轮一样,始终围绕着童年的圆心”。翟先生还提出:“童年时期是大脑触突的形成期,智力发展的关键期,记忆印痕的永存期,形象思维的活跃期。童年是艺术意象的元始仓库,童年足迹溅起的创造火花,将以不同形态燃烧在一个人毕生创造的全程。”

当时我有些惊异,作为一位活跃在中国美术界的批评家,怎么会如此肯定,且还是用诗一样的言语来论及儿童及儿童的绘画,后来我才明白。出身于美学,同时兼及美术学与设计学研究, 学术视野宽广,有着深厚学术背景和广博知识积累的翟墨先生,通过多年来对自己的女儿和许许多多孩子的深入观察,对儿童绘画有着极深的研究和造诣,并形成了自己独特的童话天元论。后来当我再读到翟先生给《中国儿童美术集粹 》序中所写:“ 我爱儿童画,特别是学龄前未经老师教过的低幼儿童画。我惊异他们的无师自通。我佩服他们的果断自信。我敬畏他们的天籁神秘。我叹赏他们的天才独创。我从童画里得到的启示和美感,甚至超过了许许多多成年画家。”的文字时,对先生的“童画带有天籁元基因,是艺术家的天然元老师;童画具有元生态、元创造、元密码、元价值的珍贵特征。”也就有了进一步的认识,同时还从中感觉到了他对所有孩子的如同自己女儿般的爱意。正因为先生对人的童年的看重,以及他对儿童艺术的灼见,接下来所发生的我们向翟墨先生的呼助,以及翟墨先生给我们的帮助和指导,无论是于当下中国那么多学画画或者是没有条件学画画的孩子,还是于我也都是无法忘怀的。

儿童是社会的一部分,他们有自己的思维、学习游戏和艺术创造的独特方式。儿童绘画活动是儿童以自我需求为基础进行的,他们的绘画行为不是消极的,而是全部感情的投入,以积极自发的方式对周围环境和对自己的认知所做出的反应。作为一名长期从事儿童艺术教育的研究者和画家,我敬重并钦佩翟先生独特的研究和治学,并与先生有同感,且认为:童年对于人的记忆刻骨铭心,是因为个体早期生命经验的存在,儿童的涂画行为是此种经验的重要组成。画,即最初意义上的写,而写却只是十分缓慢地脱胎于原始绘画的符号,文字需在特定的文化环境中,由上一代传播给下一代,但是画画却不然,基本上儿童都拥有这种天赋。

然而,令人尴尬的是,随着科学技术的迅猛发展和中国社会经济体制的转型,教育功利主义的价值观和唯理智教育的影响都不可避免地波及到了儿童与儿童美术教育,某些成人,甚至单位屈于经济和名利的压力,逐渐把儿童变成过度和模糊的投资对象,适时,各种蜂拥而至的忽略儿童情感体验的以牟利为目的的比赛,以及仅以临摹为基点的培训等等,致使儿童绘画中的迎合和模仿比比皆是,不少学习画画的儿童对单纯素朴的东西已面临失去感觉的危险。这也是那次我在中国美术馆举办展览的初衷,并就此提出了“儿童绘画不教而教”的观点。

这种担忧显然不是多余的。在北京展览过去两周年后的1998年底,我接到了老艺术家、时任中国美术家协会儿童美术艺术委员会主任杨永青先生上万字的连夜疾书,并得知当时已有不少省市近40个单位开始对儿童画进行考级,且大有在全国蔓延开来之势。我深感恐惧。因为这对千千万万个学习画画的儿童来说,不啻于一场灾难。

有人曾说儿童并非小化了的大人,如果大人是鸟,儿童就是蛋,儿童会做出不同于大人的创造。儿童的画便是如此。尽管儿童画画的

起因尚不清楚,但有一点却是可以肯定的,即他们作画不是为了追求成人的承认,也不会只是为了简单的智力启蒙,否则就不会有世界各地基本相同的儿童绘画发展轨迹,和那么相似的儿童涂鸦行为了。我以为儿童的绘画是儿童早期生命的一种律动,是他们生命的需要。尽管儿童画的画可能简单,也不具备成人观念中形的概念,但一旦把它当作儿童心灵的投射,或是他们与外面世界的交流,那么我们也就能够理解儿童和他们的绘画了,尤其是那些年幼的儿童。因此我无法想象怎么会出现如此多的以赢利为目的的对儿童画的评级与考级?情急之中我写下了“为什么要鼓捣鸟蛋——关于儿童画考级的质疑”一文。

我想到了翟墨先生,并把文章邮寄给了他。1999年1月28日文章在光明日报发出。其中翟墨先生在我的文章中间加进了这样一段话:“中国艺术研究院研究员翟墨先生则一针见血地指出,这种对儿童的美术考级是反科学、反人性的,他说:“儿童美术不能考级。因为儿童美术是人类原始天性的珍贵遗存,是艺术家的天然老师,是‘大师的画’!没有固定的技术级别可以规范它、限制它、评价它。纳入级别,就是对它的扼杀!’”

2003年12月在中国美协少儿艺委会在中华世纪坛举办的“放飞心灵 成就未来”大型活动中的“还孩子一个率真的童年——互动中的儿童与美术教育”的展览上,翟墨先生又谈及考级。先生感慨由衷:“我们对儿童教育要慎之又慎。我们一定要保护儿童纯真的赤子之心、元创之能,千万不要扼杀孩子的天性,扼杀了一个孩子的童年,就是扼杀了他或她的一生!” 为此,翟先生特别提到近代幼儿教育的三大代表人物布鲁洛、韩特、布伦的要重视早期教育的观点。并就布伦所指出的“儿童在生命的前4年已经奠定了一生的智力发展的50%,4—8岁又奠定了另一半的30%:如果错过了8岁以前这个最佳发展期,其智力开发将增加很大难度。”等相关问题与我们进行了交流。翟先生认为,就教育而言,8岁以前的智力开发并非一个模式,至于对儿童美术的技法训练,先生认为一般应放在7—8岁以后在保护其想象和兴趣的氛围中渐次地进行。

自古以来,艺术作为生命的表现,因其显著的感情效果和多样的社会功能,一直被当作有效的教育手段,生命的每一瞬间都在为下一步作铺垫,不论是孩子的游戏还是他们的绘画,如果忽视了儿童本身的生命冲动,这样的美术教育充其量也只能算是半个教育。正如国际教育发展委员会的报告所写:“教育具有培养或扼杀人的创造性的力量。”怎样做才能达到人的全面发展是人类努力追求的教育理想,事实上,翟墨先生儿童美术教育观的核心,就在于保护儿童的原创精神,以把儿童引向一个较为完美的状态,而这种状态的表现无疑与儿童在艺术教育中形成的整体素质是一致的,其中既包含有人文的情怀,又不失艺术的形态,也只有这样,充满人文关爱的艺术教育才能作为美育的一个重要门类促进教育理想的实现。

但是,遗憾的是上个世纪末的儿童美术考级风潮并未就此停息。尽管当时拥有5千多名美术学员的广州市少年宫率先在南方反对考级,并发起由林墉、廖冰兄等艺术家联名将反对儿童美术考级的提案提交到了当时的全国人大政协会议上,同时包括翟墨先生在内的美术家、美术理论家、美术教育家靳尚谊、邵大箴、钟涵、陈绶祥、扬景 芝、梁江等先生也都先后站出来为反考级呼吁。然而,事到如今,儿童美术考级竟被变本加厉地假以借口纳入某些正规的考核途径。在他们看来,“美术考级作为社会艺术教育的重要组成部分,对于普及艺术教育,提高国民素质起到积极推动作用。”即便于由中国艺术科技研究所在长沙主持召开的,2009全国美术考级工作会议中所提到的:“参加美术考级的人数近年来逐年增加,去年美术考级人数达到5万多人,考生年龄下至三四岁的儿童,上至八九十岁的老人。”真是可悲!难怪中国美协少儿美术艺委会第二届主任、艺术家何韵兰女士多次为此疾呼,而第三届中国美协少儿美术艺委会主任尹少淳博士也坚决予以反对。

2005年时任中国美协少儿美术艺委会主任何韵兰与谢丽芳在贵州

2005年国家美术课程标准制定负责人尹少淳教授与中央美术学院非物资文化研究中心主任乔晓光教授在贵州施洞。

岁月如梭,时至2004年7 月。翟墨先生作为“蒲公英行动”儿童美术教育专项课题组的专家和顾问,参加了由中国美协少儿艺委会在湘西举办的《蒲公英行动——儿童与民间美术》教学展览和学术研讨会,我们又相聚在一起,且见证了次年在贵州黔东南州的蒲公英行动第一期的结题。尔后,无论是在先生的文章里,还是在一些学术研讨会上,他都多次提到我们的蒲公英行动和元生态艺术以及民间艺术:“ 在中国湘西,有一批画家带领少数民族地区的师生对元生态艺术进行了十多年的追踪考察,近几年更获得国家教育部艺术教育委员会和中国美协少儿艺委会的支持和美国福特基金会的资助。2003年7月,名为‘成就未来—蒲公英行动:推进儿童与民间美术在小学美术教育中的传承与发展专项课题’在湖南湘西苗族土家族自治州正式启动。”

中国是一个农业大国,85%以上的中小学校、75%的中小学生在农村,但是农村学校艺术教育无论在教育观念、教育管理、教学水平、 师资建设等各方面都相对滞后,一些地区农村的艺术教育甚至还存在着大面积的空白。”如同当年我在湘西所做的调查;“全州共2200所小学,总共只有190个专职美术教师,并大多集中在城镇。”一方面是过热的城市儿童美术教育处于尴尬,另一方面显现的却是农村艺术教育的极不公平,怎么办?肯定我们不能重蹈城市艺术教育的覆辙。从而将最富有创造生命力的儿童美术教育与当地丰富的民间美术融为一体,以探索一种可在农村民族地区实施,持续和推广的美术教育模式,以争取让更多儿童获得美术教育机会的蒲公英行动就此 实施,前后历时8年,并已辐射到全国11省12个民族的80多所学校和单位,且有效地促进了实验点学校老师和同学对民族多样性文化的初步认识。

在课题实验中,我们发现农村和民族地区艺术教育的欠发达,却相对保护了这部分孩子的艺术天性,而正是这种天性与民间美术原生性相吻合的基点,为农村孩子的美术学习提供了取之不尽用之不竭的课程资源,同时也给我们了一个研究原生态艺术的极好机会。感谢翟墨先生予我们以肯定。他说:“原生态艺术是没有经过扭曲和污染的人类初始创造,也是一切艺术的源泉和营养,丢掉了它,艺术便会走向僵化和异化。民间文化要想保持灵气和代代繁荣下去,必定要从原生态艺术中汲取营养。以往,民间艺术品都是静态地放在博物馆里,而蒲公英行动将原生态艺术纳入了教育,代代相传,形成了一个‘生态博物馆’,流动的博物馆,这对于湘西大量优秀民间艺术的抢救和传承,无疑将起到不可小觑的作用,这也是极富创造性的文化继承形式。” 看了湘西孩子浑然天成的美术作品,翟墨先生在研讨会上还特别就台湾一位女艺术家写的《原生态的故事》中,西方专家花几十年时间去世界各地搜集原生态作品一事,谈到了自己的看法。他说:“我想咱们的‘蒲公英行动’无疑走在了世界原生态艺术研究的最前沿。”

贯穿蒲公英行动教学理念很重要的一点,就是利用儿童思维的本真与民间美术原始意象的重叠进行再创作,因为这样,不仅其样式的呈现含有原生态的成分,同时在儿童的自由表达中亦传递出一种他或她对本民族艺术符号的认同。翟墨先生还认为:“各个民族之间要尽量保留其纯粹性,不要用大文化和外来文化污染它。但是这个民族在保持纯粹的前提下,不可避免地要接受一些外来文化,从另外一个角度来看,就是优化品种。”显然,民族文化基因的延绵不息不排斥对外来文化的学习,关键是教育应该在其中同时承担起它保护民族文化多样性的责任。在学生不断学习和吸收外来文化的过程中以艺术教育去唤回孩子对自己文化的亲近感和使命感。我以为这也是翟先生之所以对蒲公英行动钟情的原因之一。

“把根留住”是翟墨先生目睹湘西孩子学习苗族锉花(剪纸的一种形式)时,将自己的想象融进所创作的充满生命力的各式人物、动物撕纸作品后的不胜感慨。在翟先生看来,由艺术家及众多农村学校领导、教师、学生及校内外儿童美术教师、专家学者、教育行政官员参与的蒲公英行动不仅是一个大型的艺术教育活动,同时是中国历时最长,参与人员最多的一次行为艺术。“蒲公英行动把民间美术引进课堂教学,将民间的原生态艺术教育在学校推广,让更多的孩子获得美术学习的机会,让更多的孩子来学习和了解本民族的民间艺术,这其实就是一种文化自救的艺术行为。” 在当下 ,这个行为的本身就是对艺术自身内涵与外延的一次全新的尝试和突破,它以独特的大众参与式的方式更为直接地和周围世界发生联系,并以“叙事”的手段通过时间来达到一种人与物与环境的交流,同时经由这种交流传达出一种不仅是艺术的永久内涵。

日食是相当罕见的现象,在三种日食中更为罕见的是日全食,因为唯有在月球的本影投影在地球表面时,在该区域的人才能够观测到日食。2009年7月22日发生了日全食。7月23日我接到梁老师的电话,7月21日翟先生走了,他真的离我们而去了。

1868年8月18日,法国天文学家让桑(Janssen)在印度观测日全食,他利用分光镜观察在月影后面露出的日珥,发现在日珥光谱中,在对应于元素钠的两条黄色光谱线的很近位置上有第三条谱线,后来证实了这条谱线来自一种以前完全不知道的元素——氦。英国的洛克耶(Lockyer)将其命名为Helium,这个词来源于希腊文的“ηλιοs”,也就是太阳。

先生早走了一天,他没有看到五百年一遇的日全食。但我们不用担心。因为,即便在天堂,翟墨先生仍会专注地去研究太阳、光谱和艺术间的关系。还有儿童。

2009.12.24

2003年蒲公英湘西子课题组负责人、湘西教科院美术教研员刘宇新老师在接受采访

“把根留住”是翟墨先生目睹孩子撕纸作品后的不胜感慨

2004年初何进博士与湘西教育局局长在交流

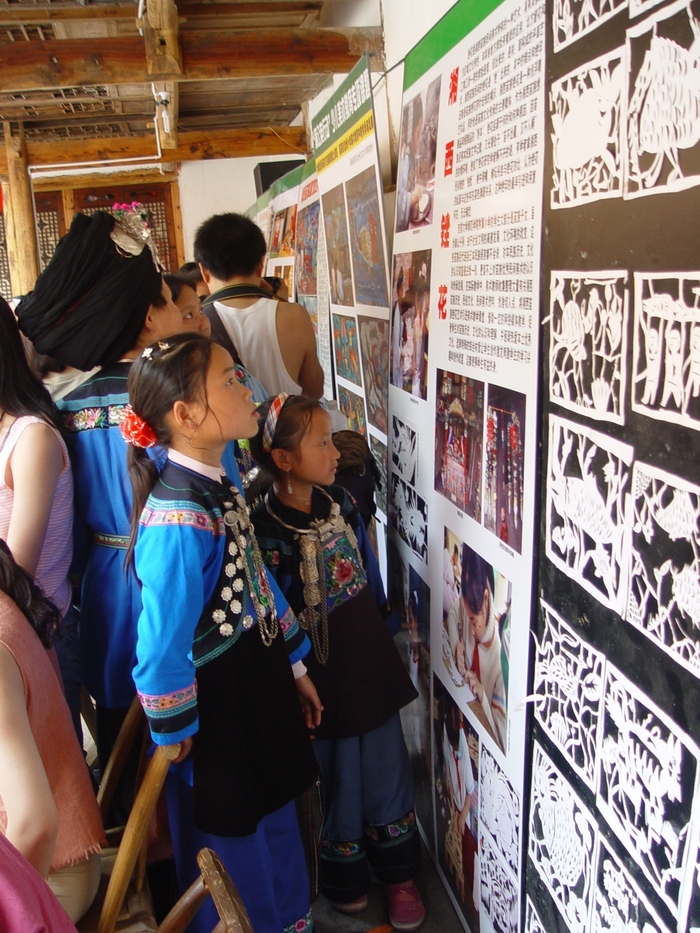

07课题组教师向民间锉纸艺人学习

2004年侯令老师在湘西永顺土家族学校指导

2004年蒲公英行动课题展览“记忆的家园”在广东美术馆展出

2003年艺术家吴尚学、谢丽芳在陕西旬邑县拜见民间艺术大师库淑兰

2005年蒲公英行动走进贵州黎平岩洞小学

2005年贵州台江县施洞小学学生在学习编织

2004年湘西吉首大学师范学院附小孩子的剪纸在民俗节日中展出

陈卫和教授与课题组老师在泸溪浦市考察当地民居

2007年阿拉小学的苗族孩子自己设计自己画的衣服画

苗族孩子用树皮制作的面具

在展览会上土家族孩子在介绍自己的作品

湘西课题组徐锋、刘克江的、陈秀满老师在银饰作坊进行调查

江西九江孩子的剪纸课