浅议西南山区的文化保护行动

中国社科院研究员 沈 红

2007年7月

关于文化多样性保护,我的知识十分有限,这是我初次参加这个主题的会议。贵州大学举办的文化多样性与社会性别项目交流,给我一个学习机 会,让我领略这个领域在的一番风景,生机勃勃,颇为壮观。我是一个持有西部文化认同的人,因为选择了云贵高原的苗族村寨做田野研究,所以和西南山区的少数民族文化有着十多年渊源。在此谈谈自己对文化多样性论坛的观察评论。

观察之一:文化保护项目的结构特点。

这个论坛的报告人,交流经验,直面问题,介绍了活跃在云南、贵州、湖南大山深处十多项民间文化保护项目,涉及纳西文化、苗族文化、侗族文化、傣族文化、摩梭文化、藏族文化、普米文化等众多少数民族民间文化传统的保护。这些项目是在共同目标下多主体合作的成果,每个项目都在努力探索学者 、社区、政府、学校四方合作的保护机制。观察这些项目目前的运行状态,四方合作关系之中,行动的动力多数来自于前两个主体――学者和社区,而以政府和学校为主导的项目相对少一些。

社区的动力来自危机意识,包括通过学者们的宣传而建构起来的危机意识,当地少数民族越来越认识到文化传统消失关系到自身在现代化过程中、在市场化浪潮中被边缘化的处境。那些以社区为主的保护行动,大多具有民间色彩,富于新意,并且追求可持续性

学者的动力来自文化使命,包含着理性的分析思考和理想主义激情。他们怀抱文化使命进入山区,根据民间文化的原生态形式以及本土需要来选择适合的保护方法。我对其中一些项目报告印象颇深,因为它们与一般项目报告风格不同。云南省社会科学院杨福泉老师、湘西自治州教科院刘宇新老师、贵州大学张晓和张寒梅老师,他们的报告令我感动,“聆听远古的呼唤,体验生命表达的乐趣,让文化在生命的血脉中流淌。”这样的表述,已经超出项目报告的预期。说明保护者们在知性行动与理性行动之中,投入了深度的情感和认同。

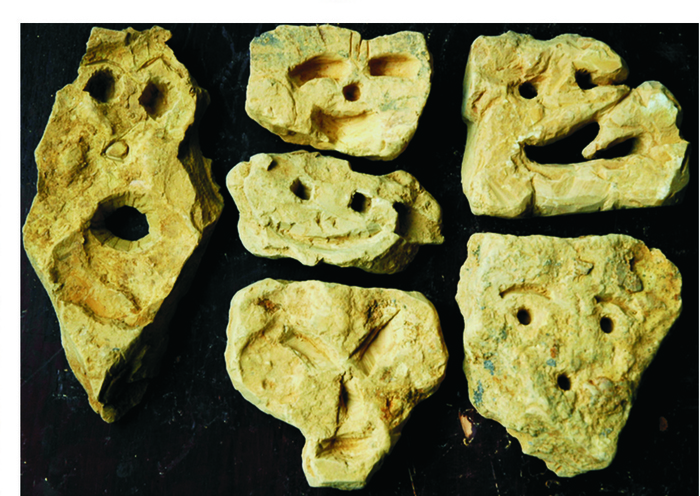

(图片来源于网络)

文化多样性保护的困境,一类是保护过程的问题,一类是保护结构的问题。

保护过程的问题是指乡土文化自身发展与保护的矛盾,是关于文化空间的困境。比如,怎样避免脱离人文生态环境的解构式保护,如何让静态的文化“活起来”,从静态保护转变为动态保护。保护结构的问题指文化保护者与市场、政府、教育系统的关系,是关于社会结构的问题。比如,文化保护与市场开发的矛盾,传承人在牺牲个人利益和就业机会的情况下保护濒危文化遗产的做法是否可持续的问题。麻勇斌先生对贵州省各界民间文化保护工作进行了全景式扫描,他列举政府部门、科研机构、民间组织的保护业绩,蔚为大观,但也指出文化多样性保护存在的问题:原动力不足、管理体制障碍、保护与利用矛盾,权属与权益矛盾,困难重重。因此文化保护前景不容乐观。

观察之二:文化保护者的行动能力。

学者们在文化保护中能够扮演怎样的角色,能够发挥多大作用?各个项目的实践,带来了令人鼓舞的信息。他们同时在社区内部和外部两个层面施展身手。

在社区内部,文化保护者展开“护根”和“涵养水源”的工作,包括培养传承人队伍,组织传习小组,建立传习点,带动各村寨的文化保护和传承。项目促进了少数民族地区妇女和青少年对于本地传统的重新认识,启发文化自觉,优化文化空间。

保护工作最基础也是最花功夫的,是对于口述传统和文化记忆的整理,帮助他们把已经边缘化的文化传统细致记录和整理,转化为有尊严的地方性知识,并且试图使他们获得知识权力与文化资本。最难的工作不仅是文化形式本身的保护,而且是对文化生境的保护,社区本土的文化空间的发育。这个方面的努力,体现在云南大学师生们把博物馆办到乡村去;体现在贵州大学的学者们从保护古歌发展为保护糯稻生产传统、恢复社区习俗制度。

在社区外部,文化保护者向各个领域开疆拓土,拓展文化空间。他们做的是“护花”的工作,他们不满足于把文化之树、传承之花放入静态的博物馆,而是放到更广阔的空间中来保护。

其一、与主流文化对话,进入主流文化的场域。

文化的传承需要展示的舞台。陈哲老师的风土计划,让深山密林的普米音乐走进高校讲台和中央电视台;邓敏文老师的侗族大歌保护计划,促进侗族音乐走出国门,远播海外,他们为少数民族文化传统在现代都市中寻找展示技艺的艺术殿堂。

其二、嵌入学校教育系统,参与课程改革。

蒲公英行动中,刘宇新老师论及湘西民间美术在苗区小学的传承机制时说,美术教学作为一个生命体验过程,让学生心灵涵育于本土文化之中,以敬仰之心面对自己的村寨和历史,帮助学生建立民族文化身份,并通过民间美术展现自己对本土文化的感悟。同样的探索也体现在云南省社会科学院杨福泉老师主编的纳西族乡土知识教材,北京大学蔡华老师的项目组在摩梭文化区进行的教材改革,以及中央民族大学滕星老师在西双版纳开展的地方性校本课程建构项目中。

我从两个方面来理解这样的努力:一方面,动员少年儿童充分参与课程素材收集和整理,让孩子们对自己的社区和文化建立认知,另一方面,把文化选择权交还给文化持有者。正是在这两个意义上,基础教育课程改革为文化多样性保护带来契机。

其三、主动与市场进程衔接

我们不能以文化多样性保护的名义,牺牲本地民众对富裕生活的追求,把文化传承人阻挡在市场之外。云南大学文化生态村项目、雷山西江苗族文化传承与妇女发展项目、丽江培养东巴传人和白沙细乐传人的项目,均借当地旅游经济之便,因势利导,使薪火相传的民族技艺得到文化市场的认可。那么,文化资源和遗产是否都能产业化、市场化?并非如此,西江的项目实践中提到一个原则,不能够再生的文化不能够走市场,可再生的文化可以走市场,应区别对待。

其四、融入政府工作的语境,借助政府的视角保护文化传统。

云南大学向地方政府展开动员攻势,充分调动政府的资金渠道,把文化保护的目标不断整合到政府中心工作和中心话语中去,从扶贫开发、精神文明、和谐社会、到新农村建设,与时俱进。此中的重要经验是,在寻求文化保护机制时,不能让政府缺位。

行动者都在探索自己的模式,并且对公众和政府产生了积极影响。

(图片来源于网络)

观察之三:文化多样性的传承。

关于文化保护的可持续性和传承机制,论坛有很多讨论。我个人理解,活的文化是一个开放系统,与社会环境保持信息、能量、资源的不断交换。弱势群体的传统文化也不能够封闭运行,主流文化、劳务市场、旅游市场等都是其社会环境的一部分。当人们在警惕社区外部的主流文化、市场经济对传统文化造成的冲击、消解甚至断裂时,我们也要以发展的眼光看待文化变迁,文化只能在发展中得以保护传承。而文化的哪些部分可以改变,哪些部分坚持不变,并不是随机的、任意的,所以,活的文化不仅是一个开放系统,也是一个开合有序的系统。

至于文化的哪些部分可以拿出去交换、向市场开放,哪些不可以,论坛讨论中达成的共识是,这要由文化持有者来取舍定夺。这就引发了对于文化主体性的关怀。虽然主体性是个有歧义的概念,争论也多,但是文化多样性保护的理论和实践中诸多问题,最终往往归结到主体性问题上来,它是我们绕不开的一个核心,比如文化的自卑与自尊问题,民族自信与文化自觉,比如文化所有者与受益者的问题,比如“他者”保护中的权力关系、市场引入后的利益格局,其实都不离主体性之根本。

主体性原则在文化保护中的基本含义是,文化保护的核心是生活在社区内的民众,他们是传承的行动主体。保护动力来自于民众,目的也是为了民众,从民众的长远和根本的文化利益出发,只有这样,文化保护才能恒久。

进一步,论坛讨论涉及到主体性原则如何在文化传承中运用的问题,比如西江项目的行动者强调“保持对自身的质疑和自省心态”,再如风土计划懂的行动者对传习小组“免疫力”的冷静思考,在扩大普米文化影响力的同时,注意增加文化自身免疫力。这说明一个道理,主体性正是在不断反思的过程中建立起来的。

那些已经开发旅游的地区,在对外开放当地文化系统的同时,要特别注重教育、建构外来游客对本土文化的尊重。换言之,主动将游客纳入文化保护体系。游客的客位意识,和本地人的主体意识,需要在平等互动中培养。文化上的自尊,能够促进保护的自觉。一个民族只有自尊,才能真正赢得其他民族的尊重,这是文化多样性保护的最好境界。

观察之四:会议的参与性。

这次会议邀请了部分社区的村民前来参加,所以会议需要为不同话语习惯的人们提供交流平台,搭建这样的平台并不容易。我观察第一天的讨论过程里,他们坐在后排的角落里,全部沉默着。但是第二天,在参与式协助员的鼓励下,我们听到了他们的声音。雷山县西江镇的唐守成老师、威宁县雪山镇的朱秀芬老师,完整地阐述了自己对文化传承问题的看法,兰坪县的普米族姑娘让我们欣赏了口弦的纯净旋律,威宁县石门乡马桂荣老师用自己录制的光盘来展示她的社区和组织。在参观西江千人技艺展演时,黔西北高原来的村民都身着花苗盛装,以示隆重。她们和黔东南苗族手拉手交流的情景,使人感到温暖。参与式方法的运用是值得鼓励的经验。

以上是我对会议的点滴观察和评论。

目前,中国被列为拥有世界非物质文化遗产数量最多的国家,但是,我们绝不敢说是文化遗产保护最好的国家。我想,也许每个国家还应该建立另外一份清单或者名录,来记录这个国家自己动手毁掉的文化遗产,数量多少,价值多大。假设真有这样一份清单,如果也进行一次世界排名的话,中国是否名列前茅?我这样说,是因为这次会议、这个论坛让我知道,我们距离文化多样性保护的目标还有漫长的路。

(根据会议发言整理)

编辑:任文秀(首都师范大学 2015级美术教育研究生)